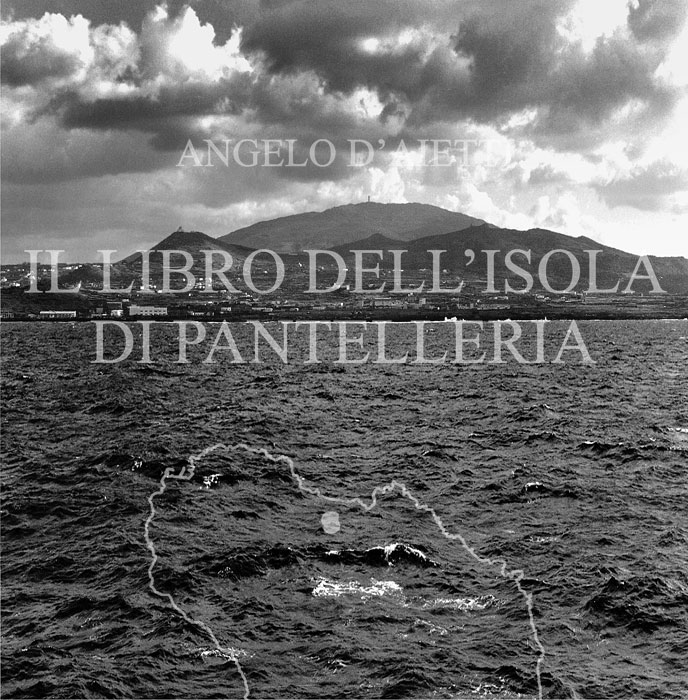

Pantelleria

Il Libro Di Pantelleria: L'isola

Il Libro di Pantelleria

Il Libro di Pantelleria :

..Tre capolavori ha composto il genio degli abitatori dell'isola: i muri a secco, i giardini, i dammúsi.

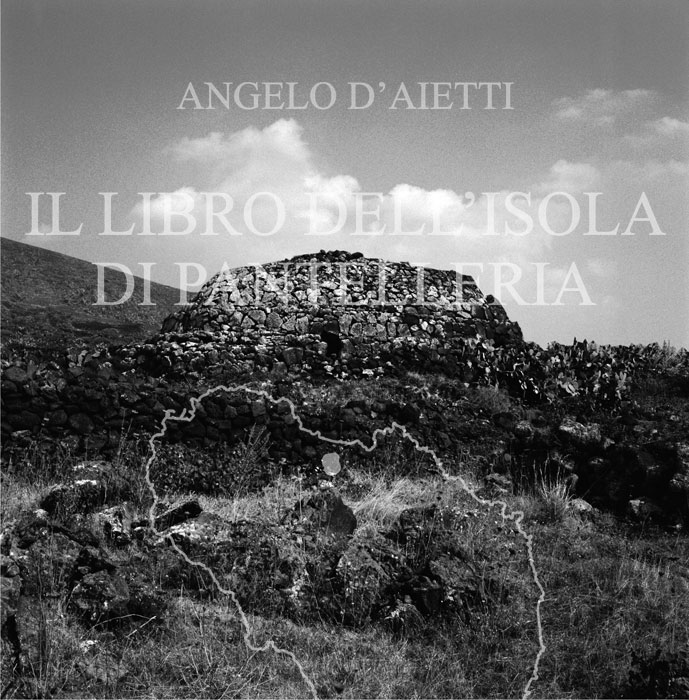

I muri a secco, costruiti senza una goccia di malta hanno tre importanti funzioni: assorbire la folla di pietrame che gremisce il terreno, contenere quest'ultimo, che è nella massima parte in pendio, delimitare le proprietà.

La struttura più semplice di tali muri è quella a due file di pietre aderenti e combacianti; un'altra, più complicata, è quella a ccasciáta, di cui parleremo appresso.

La rete di muri a secco distesa sul terreno coltivato appare un grandioso ricamo, che mostra evidente la trama artistica (foto n. 12).

I giardini sono, nell'antica originale edizione, delle costruzioni cilindriche, fatte pure di muri a secco, che contengono, nel terreno ivi racchiuso, pochi alberi da frutto, per lo più agrumi (foto nn. 13-14). Hanno la precipua funzione di bonificare il terreno dall'eccesso di pietrame e inoltre quella ovvia di proteggere dal vento gli alberi che racchiudono ..

Aggraziano infine il paesaggio, nelle campagne, quelle caratteristiche costruzioni terrane cubiche, col tetto a cupola, d'intonazione moresca, denominate ddammúsi Il ddammúsu è l'ingrediente principe della pietanza paesaggistica pantesca. Il ddammúsu modello, il ddammúsu nell'edizione perfetta, impeccabile, è un fabbricato rurale terrano, cubico, le cui caratteristiche architettoniche salienti, che saltano subito all'occhio, sono le seguenti: a) muri esterni, del minimo spessore di centimetri ottanta, confezionati con pietre grezze e architettati con la struttura detta in dialetto pantesco a ccasciáta, che spiegheremo; b) aperture che si concludono ad arco, di norma a tutto sesto, nelle quali è inserito, pressoché al centro della loro profondità, un riquadro in muratura ove sono alloggiate le porte d'ingresso e le imposte delle finestre (foto nn. 33/35); c) tetto a cupola

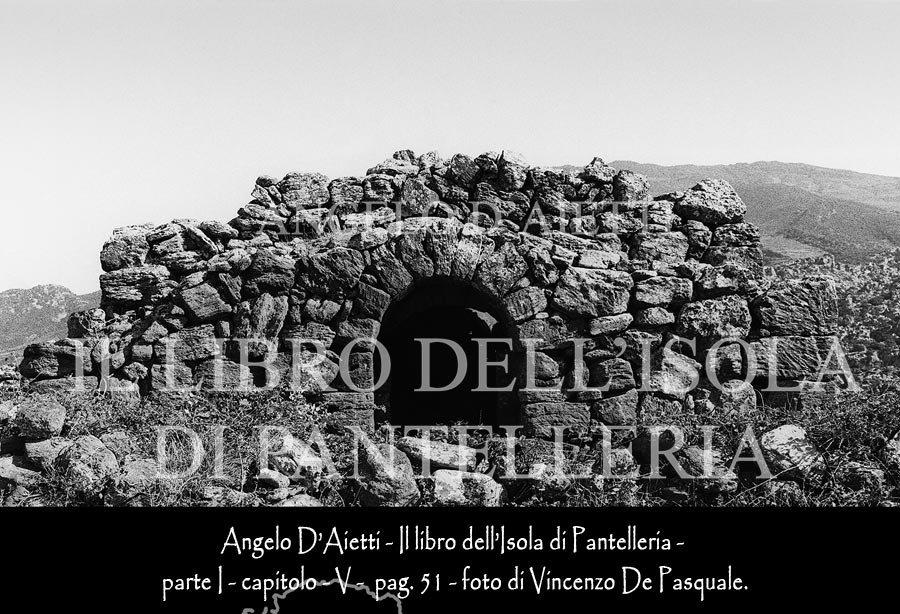

Angelo D'Aietti - Il libro dell'Isola di Pantelleria - parte I - cap. IV/V - pag.48 ss - foto di autore ignoto.

..Noi, nell'epoca del táiu, siamo sulle rovine di una splendida città e di una splendida civiltà, quelle di Cossíra, un nome magico che ci proietta un paese delle meraviglie, un paese di tante meraviglie, tra le quali un dovizioso caseggiato, che sfoggia tanti abbellimenti e ornamenti, tante finezze e raffinatezze.. e ora, da tanto splendore, siamo a tanto squallore!

Non infastiditevi, lettori, del nostro pianto; le vicende delle pietre murate sono le vicende degli uomini che le hanno architettate. Quando mancano le scritture, sono le pietre a narrare le vicende umane; tante volte basta una tegola per comporre un brano di storia.

Il ddammúsu dell'epoca del táiu ci narra la storia, che nessuno ha provveduto a scrivere, dell'agghiacciante rovina, della spaventosa frana di una popolazione della nostra isola, prospera e felice, che disponeva di una flotta, che batteva moneta, che pavimentava di mosaici i suoi edifici di riguardo.

Quanti eccidi, quanti stermini, quante distruzioni hanno ridotto quegli uomini-signori a questi loro epigoni uomini-cenci che, per costruirsi un tetto, si arrabattano ad impastare la terra con l'acqua? Come non sostare, sgomenti, alla visione dell'allucinante tragedia!

Angelo D'Aietti - Il libro dell'Isola di Pantelleria

- parte I - capitolo - V - pag. 51 - foto di Vincenzo De Pasquale.

IL DAMMUSO: L'EPOCA DELLA CALCE

IL DAMMUSO: L'EPOCA DELLA CALCE

..Nell'epoca della calce, fermo e costante restando l'intradosso a botte, le forme più antiche di tetti sono il tetto a botte, l'autentico (foto n. 27) e quella a capanna, a due spioventi, entrambi realizzati con malta di calce e terra, e tufo (foto n. 23/26). Che siano queste le due prime forme di tetto, che compaiono con la comparsa della calce, non può essere dubbio, giacché si tratta di una evidenza.. i dammúsi sono come gli uomini, è facile discernere, anzi è impossibile non discernere, a vista d'occhio, i vecchi dai giovani: osservate i dammúsi vecchi e riscontrerete immancabilmente tetti a botte o a capanna.

Onde evitare malintesi, è bene avvertire che il tetto a capanna pantesco non è esattamente e rigorosamente tale. La capanna classica, geometrica, si realizza unicamente nelle due facciate corte del fabbricato, diciamo, nella prua e nella poppa, ma il corpo del tetto, cioè l'intero tetto (esclusi i due frontespizi delle facciate corte), è una sagoma arcuata, che non fa il brusco piano inclinato, tipico della capanna; è, insomma, convessa all'apice e concava alle estremità laterali, dove si scartoccia verso l'alto, per raccogliere la preziosa acqua piovana. I panteschi non potevano, per amore della geometria, rinunziare al tesoro del cielo; in conseguenza il tetto a capanna è un compromesso tra il tetto a botte e il tetto a capanna, un ibrido che si può chiamare approssimativamente e sbrigativamente tetto a schiena d'asino. Dunque restiamo intesi, lettori, che quando diciamo tetto a capanna non indichiamo affatto un tetto ortodosso di capanna, una.. capanna dello zio Tom..

Angelo D'Aietti - Il libro dell'Isola di Pantelleria - parte I - cap. V - pag.52 - foto di Peppe D'Ajetti.

STORIA DI DUE STORICHE ERUZIONI

STORIA DI DUE STORICHE ERUZIONI

Passiamo ora alla drammatica eruzione, pure sottomarina, dell'anno 1891, che è quella rimasta ancora viva nella memoria della gente di Pantelleria

Ci fu un preludio di violentissime scosse sismiche fin dal maggio del precedente anno 1890, che provocarono tra l'altro la rottura di una quarantina di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana e che culminarono nel sollevamento della costa Nord Est dell'isola

Altre scosse lievi si ebbero nel giugno dello stesso anno 1890, cui si prestò poca attenzione; poi fu quiete, fino all'ottobre del 1891, quando la solfa riprese con maggior lena. Il 14 ottobre 1891 violente scosse di terremoto, per lo più sussultorie, fecero tremare le fondamenta dell'isola e il cuore della popolazione, la quale temette che fosse giunta l'ultima ora; ogni tanto, per effetto delle scosse, i batocchi battevano nei bronzi delle campane delle chiese, facendo sentire i rintocchi dell'imminente funerale

Esattamente alle ore 11,30 del giorno 17 ottobre 1891, giornata di sabato, ebbe inizio l'avanspettacolo. Improvvisamente, a Ovest-Nord Ovest dell'isola, a circa cinque chilometri, il mare prese misteriosamente ad agitarsi, a ribollire, si gonfiò in una singolare escrescenza Poi la singolare escrescenza prese a dare in escandescenze

Dal 17 al 25 ottobre 1891 Pantelleria fu teatro del più fantasmagorico spettacolo di bengala. Apertosi il fuoco, venne fuori un'insolita pioggia di proiettili, una pioggia singolare e inusitata che, anziché scendere dal cielo, si proiettava verso il cielo. Il vulcano prese ad eruttare blocchi di lava incandescenti, di cui alcuni saettavano fino a quindici metri di altezza in una sarabanda infernale di tuoni e detonazioni, in un impressionante bollire e schiumare dell'acqua, che pareva diventata il teatro di una fantastica naumachia

Se di giorno fu spettacolo, di notte fu superspettacolo: i bagliori si fecero tutta una lingua di fuoco, un gigantesco falò, che le coste dirimpettaie della Tunisia e della Sicilia ammirarono stupefatte. Più di tutti ammirarono esterrefatti i panteschi, i quali si convinsero sempre più che per loro era imminente la fine.. più di un intellettuale dovette rappresentarsi con angosciato terrore le ultime ore di Pompei!..

Angelo D'Aietti - Il libro dell'Isola di Pantelleria - parte I - cap. VI - pag.84/86 - foto diPietro D'Ajetti.

L'IDROGRAFIA OVVERO LA SETE PANTESCA

L'IDROGRAFIA OVVERO LA SETE PANTESCA

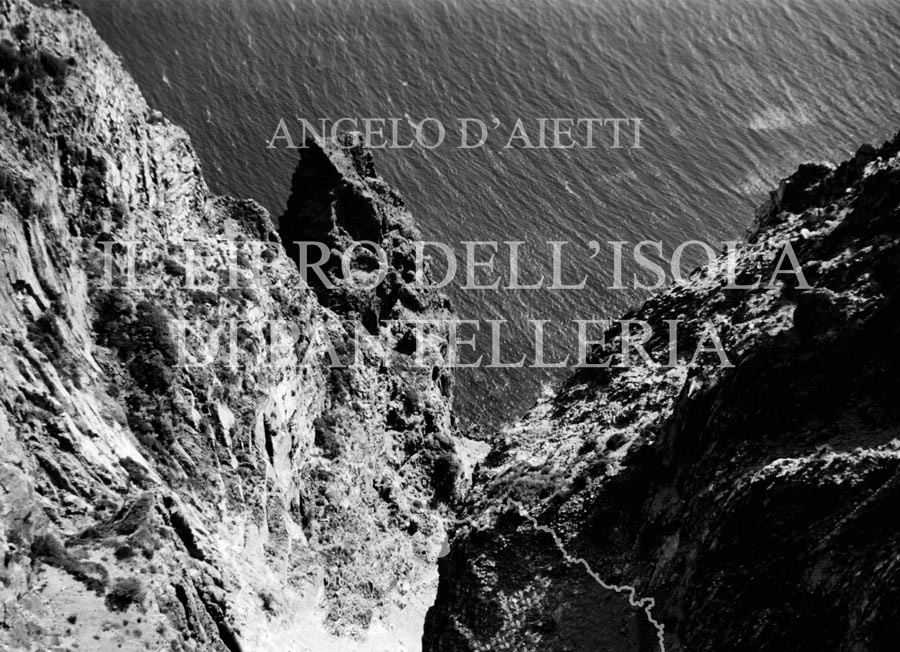

L'isola di Pantelleria, generata dal vulcano, ha avuto per balia la siccità, una balia ovviamente asciutta, una balia sadica, che non ha mai cessato dal tormentare il suo cucciolo. La storia della gente pantesca potrebbe, infatti, intitolarsi anche storia di una popolazione assetata, una storia che è arrivata a farsi allucinante, che ha toccato punte di follia. Dopo una filata di annate aride, un certo giorno che non siamo ancora riusciti a datare, gli abitanti della costa sud dell'isola, dirimpettaia alla costa tunisina, la più esposta alla calura del sole, al colmo della disperazione e dell'esasperazione, dinnanzi allo spettacolo delle colture che deperivano e perivano per la grande arsura, uscirono di senno: il cervello, infocato, suggerì loro l'idea di un maleficio, e s'imbestialirono contro una povera vecchia del luogo, ch'era in fama di stregoneria, ai cui sortilegi si attribuì la causa della tremenda carestia. La disgraziata fu buttata giù dall'altura che d'allora si chiamò Salto La Vecchia (14; 15/25; 26), un orrido strapiombo sul mare, che dà le vertigini al solo affacciarsi da esso. Dopo un volo di quasi trecento metri, il corpo della sventurata andò a sfracellarsi sulle rocce sottostanti.. non c'è dubbio che la morte dovette essere di schianto, se non si verificò in anticipo, a causa dello spavento; tuttavia gli imbestialiti non cessarono dalla loro furia e bersagliarono il misero fagotto con una pioggia di pietre, fino a seppellirlo..

Angelo D'Aietti - Il libro dell'Isola di Pantelleria - parte I - cap. VIII - pag.95 - foto diPeppe D'Ajetti.

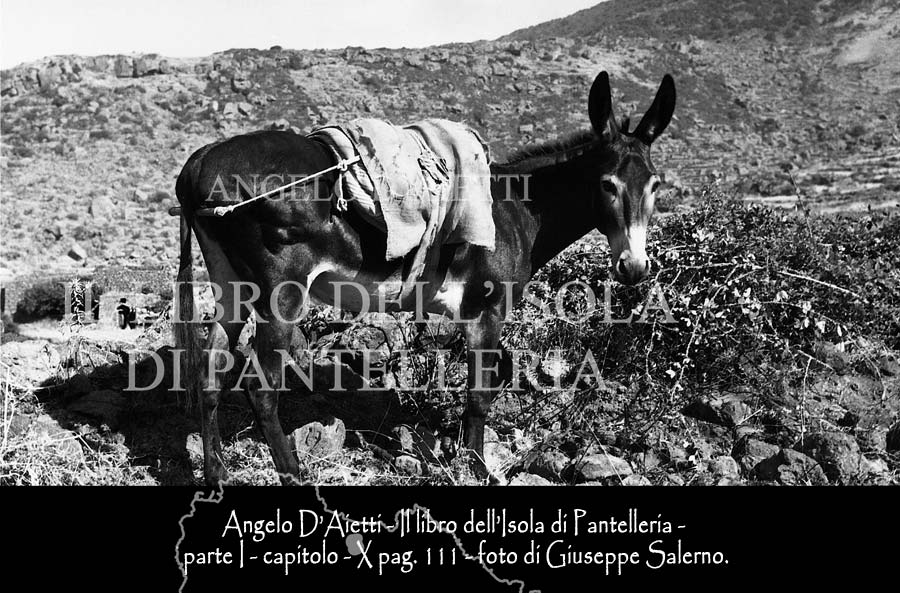

Una sua peculiarità è l'andatura naturale ad ambio, ciò significa in parole povere ch'esso, nel camminare, ha un'andatura bifase: si muove cioè, alternando la coppia degli arti del lato destro con quella degli arti del lato sinistro; a ogni passo, è una delle coppie che si muove; ad ogni passo, si verifica un brusco spostamento del centro di gravità che mette a repentaglio l'equilibrio dell'animale, il quale, per riequilibrarsi, è costretto ad avanzare e calare sollecitamente la coppia di arti sollevati. Non appena la coppia di arti sollevati atterra, ecco l'altra coppia sollevarsi e così via, di guisa che il nostro è costretto a camminare speditamente, è costretto ad essere spiritoso, come recita il Broggia.

Lo spirito del nostro asino non si esauriva in questo, che chiameremo spirito di andatura; lo spirito dell'asino pantesco lanciava il suo acuto nel mese di maggio, nel periodo di maggior foia. Esso era allora vispo e festante come non mai, era una festa; il suo corpo, il suo spirito, i suoi nervi, i suoi sensi, il suo sentimento erano in totale e totalitaria mobilitazione. Chiudo gli occhi.. rivedo un'indimenticabile scena, la scena dell'annusata, che ometto di riferire per rispetto alla decenza, che oggi si scavalca con tanta disinvoltura; avete ragione, messer Broggia, era spiritoso quell'animale, furente di bramosia per la femmina! Inutilmente il suo cavalcatore lo caricava di legnate per smuoverlo, per farlo proseguire: l'asino non si muoveva se prima non aveva consumato il rito, che si componeva di più repliche, con accompagnamento di ragli ruggenti

Angelo D'Aietti - Il libro dell'Isola di Pantelleria

- parte I - capitolo - X pag. 111 - foto di Giuseppe Salerno.

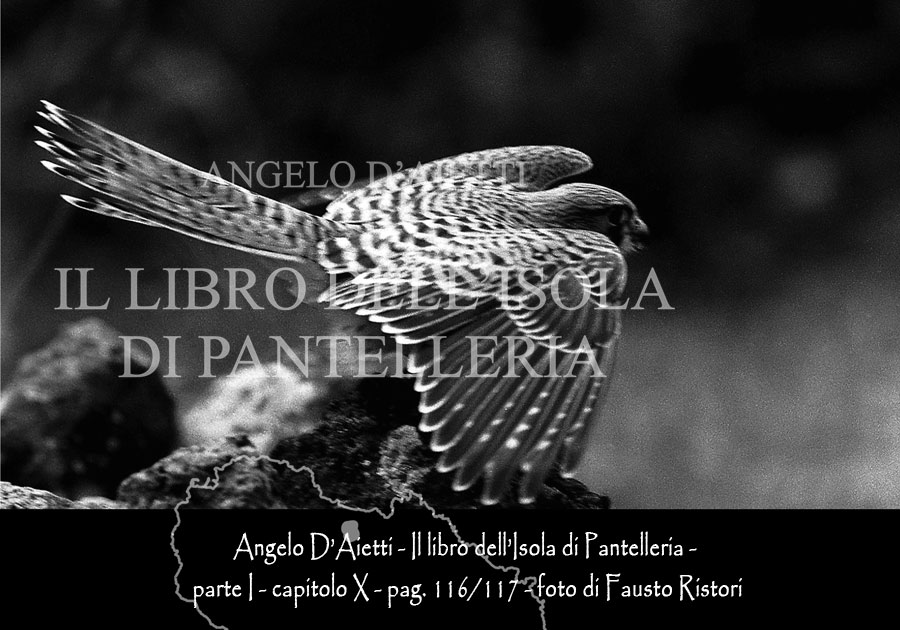

Nonostante la lamentata mancanza di spazio, dobbiamo dedicare un primo piano a un ras del cielo dell'isola, il Gheppio o falco torraiolo, che i panteschi chiamano sicárru, che, tradotto in italiano, vale sigaro: è stanziale; lo si rinviene ovunque e in qualunque tempo e con qualunque tempo, e costituisce una nota quanto mai pittoresca; a guardarlo in cielo, con le ali spiegate, pronto a picchiare sulla preda, ha una imponente maestà. Ricordo che, bambino, il suo spettacolo mi affascinava..

..Peccato che questa cosa, anzi, questo coso tanto seducente, sia poi anche tanto delinquente, un mascalzone con i fiocchi, credetemi! Non auguratevi di vedere, più esattamente di sentire, lo spettacolo del rapace con la preda fra le unghie. Una volta mi è toccato di sentire un povero topo.. che grida strazianti, che strazio! Pure.. il topo non è animale che induce simpatia ma, in quel momento, tra le grinfie di quel mostro, mi fece male..

..Insomma, un'autentica bestia feroce da manuale questo gheppio!

Qui vi chiedo una grazia, lettori, consentitemi una fugace sosta sul pettirosso; non sarà una sosta a lungo metraggio, come quella sul gheppio, prometto.

D'altra parte non posso fare a meno, devo equilibrare, correggere la nota cruda e feroce del gheppio con una nota tenera e gentile, la nota del pettirosso.

Avevo venti anni ed ero tanto innamorato.. mi trovavo in Pantelleria, nel mio podere nella contrada Sibá, il cui nome arabo significa mattino.

Io ero tanto innamorato, ripeto, io pensavo tanto al mio amore, ch'era lontano; pensavo al mio amore prima di addormentarmi, pensavo al mio amore al risveglio, pensavo al mio amore durante tutti i minuti della mia giornata; potrei intitolare questo spuntino di racconto un mattino, nella contrada del mattino..

Mi svegliai alle prime luci del giorno; al davanzale della finestra cantava un pettirosso.. venne anche a me di cantare.. un distico, una coppia di versi, tanto musicali, stupendi, degni dell'immortalità:

Sempre un augello canta alla finestra,

Ne l'ora che si sveglia l'amor mio..

e, quando tornai a Roma, quando tornai ad affondarmi tra le braccia del mio amore, mi tornò il canto del pettirosso e recitai:

E son tornato, come alle prime acque

Torna a cantar sul greto il pettirosso..

Se fossi rimasto a Sibá, se fossi rimasto ventenne, se il pettirosso non fosse volato via, se tanti altri se.. avrei potuto, chissà, diventare un grande poeta; ma è volato via il pettirosso, sono volati via i vent'anni, sono volati via tanti altri tesori, sono ridotto a un povero estensore di guide turistiche.

Bando alle malinconie, un sorso alla borraccia del buonumore e.. tiremm innanz.

Angelo D'Aietti - Il libro dell'Isola di Pantelleria

- parte I - capitolo X - pag. 116/117 - foto di Fausto Ristori.

parte I - L'isola.

parte I - L'isola. IL PAESAGGIO

IL PAESAGGIO IL DAMMUSO: L'EPOCA DEL TAIU

IL DAMMUSO: L'EPOCA DEL TAIU LA FAUNA

LA FAUNA L' AVIFAUNA

L' AVIFAUNA